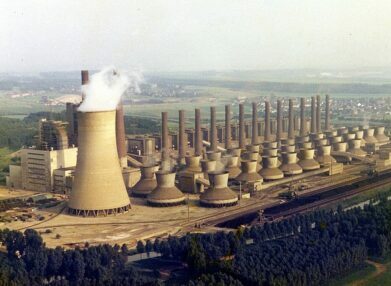

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier und seine Auswirkungen auf die Baudenkmalpflege ist das hochaktuelle Thema in diesem Projekt. Einerseits führt der Wirtschaftszweig Braunkohle mit Abbrüchen zugunsten des fortschreitenden Tagebaus zu Denkmalverlusten. Andererseits ist die Braunkohlegewinnung mit ihren verarbeitenden Industrien und Folgelandschaften selbst Gegenstand denkmalpflegerischer Forschung. So auch in Grevenbroich. Dort wird diskutiert, ob und wie das 2021 stillgelegte Kraftwerk Frimmersdorf unter Denkmalschutz gestellt werden soll. Ein Werkstattverfahren lotet seit 2022 die Nachnutzungschancen und Denkmalpotenziale des einst größten Braunkohlekraftwerks der Welt aus.

Am Pascal-Gymnasium ist das Anlass, um zur Bedeutung von Industriedenkmalen im Rheinland und für den eigenen Schul- und Heimatort zu lernen. Unterstützt von der Städtischen und der Landesdenkmalpflege beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler in der Welterbe-AG (Jg. 5/6) und der AG denkmal aktiv (Jg. 7) mit Geschichte, Architektur und wirtschaftlicher Bedeutung der rheinischen Industriedenkmale. Ausgehend von den aktuellen Diskussionen um die Nachnutzung des Kraftwerks Frimmersdorf erarbeiten sie sich einen Überblick zu den widerstreitenden Interessen, um schließlich den Zeugnischarakter der mit der Energiewende nach und nach funktionslos werdenden Landmarken bzw. Denkmalen des Kohlezeitalters selbst bewerten zu können. Vergleichend betrachten die Kinder und Jugendlichen den Kulturlandschaftsbereich ehemaliger Tagebau Frechen, den Landschaftspark Duisburg Nord und die UNESCO-Welterbestätte Zeche Zollverein. Beide Lerngruppen bereiten Themenschwerpunkte vor, die sie sich gegenseitig vorstellen, und erarbeiten kollaborativ eine Plakat-Ausstellung für die Woche vor dem Welterbetag, die in die Geschichte des Braunkohle-Abbaus einführt und zum Besuch von Denkmalen und Weltkulturerbestätten aufruft.

Der Projektleiter:

„Die Geschichte des Rheinischen Bergbaus interessiert die Schülerinnen und Schüler sehr. Der Aufschwung des Braunkohleabbaus und die damit immer größer werdende Abbaufläche vor der Tür der Schule, die teils Menschen aus dem nahen Umkreis zum Umzug zwang und zum Verlust von Denkmalen führte, bewegt die Lernenden. Dass das einst größte Kraftwerk der Welt bei ihnen im Ort steht, war vielen nicht bewusst. Ebenso überraschte die Größe der Halle, die nun unter Denkmalschutz gestellt werden soll.

Frau Braun von der Unteren Denkmalbehörde besuchte uns in der Schule. Sie brachte Fotos vom Kraftwerk Frimmersdorf mit und erklärte uns, was man auf ihnen sehen kann. Sie erarbeitete mit den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten einer weiteren Nutzung und zeigte Lösungsvorschläge von Architekten. Die Lernenden konnten eigene Ideen einbringen, die dann kritisch beleuchtet wurden. So bekamen wir einen unmittelbaren Einblick in die Denkmal-Debatte in unserer Kommune.

Frau Braun von der Unteren Denkmalbehörde besuchte uns in der Schule. Sie brachte Fotos vom Kraftwerk Frimmersdorf mit und erklärte uns, was man auf ihnen sehen kann. Sie erarbeitete mit den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten einer weiteren Nutzung und zeigte Lösungsvorschläge von Architekten. Die Lernenden konnten eigene Ideen einbringen, die dann kritisch beleuchtet wurden. So bekamen wir einen unmittelbaren Einblick in die Denkmal-Debatte in unserer Kommune.

Trotz Unterstützung der Denkmalbehörde war es uns leider nicht möglich, das Kraftwerk zu besichtigen. Alternativ haben wir auf einer Exkursion die Zeche Zollverein und die Villa Hügel in Essen kennengelernt. Mit dieser Exkursion und Videobeiträgen von anderen Zechen (z.B. Zeche Sophia Jacoba) erarbeiteten wir den Begriff der regionalen Identität und damit einhergehend der Notwendigkeit von Industriedenkmalen. Das Thema Strukturwandel lässt sich an ihnen wunderbar erarbeiten. Die Frage, ob und warum ein altes Kraftwerk zum Denkmal werden sollte, kann multiperspektivisch betrachtet werden, und es ist sehr spannend, mit den Lernenden die verschiedenen Perspektiven zu erarbeiten und zu hinterleuchten. So erhalten sie Anleitung, eigene Sach- und Werturteile fällen zu können.“

denkmal aktiv fördert Projektwochen und Projektphasen mit bis zu 300 Euro

Spannende Jahres- und Wochenprojekte: Beispiele in unserem Projektschaufenster

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen